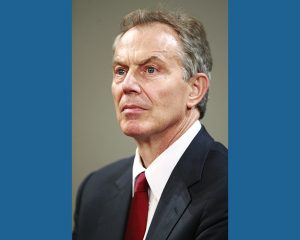

Penunjukan bekas Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai kandidat pemimpin Otoritas Transisi Internasional Gaza menimbulkan pro-kontra di dunia internasional. Sebagian pihak menilai pengalaman Blair di panggung diplomasi global dapat mempercepat rekonstruksi Gaza pascaperang. Namun, banyak yang meragukan kapabilitas dan niatnya, mengingat rekam jejak kontroversial dalam invasi Irak 2003 yang hingga kini masih membekas dalam ingatan masyarakat Timur Tengah.

Antara Legitimasi dan Skeptisisme

Menurut laporan The Times of Israel dan New Arab, Blair diusulkan memimpin dewan pengawas yang akan berfungsi sebagai “otoritas politik dan hukum tertinggi” di Gaza selama lima tahun. Mandat ini bahkan disebut akan memperoleh dukungan PBB dan negara-negara Teluk. Namun, legitimasi lembaga ini tidak serta-merta diterima masyarakat Gaza. Pertanyaan mendasar muncul: sejauh mana warga Palestina, khususnya faksi-faksi lokal, akan mengakui otoritas transisi yang dipimpin figur Barat?

Literatur akademik menunjukkan bahwa legitimasi politik pascakonflik tidak hanya ditentukan oleh mandat internasional, tetapi juga oleh penerimaan sosial. Paris dan Sisk (2009) menyebut bahwa badan transisi sering gagal bila dianggap sebagai imposed authority tanpa partisipasi domestik. Richmond (2014) menambahkan bahwa legitimasi harus tumbuh dari local ownership, bukan sekadar label internasional.

Hal ini ditegaskan pula oleh Haddad (2020), yang menunjukkan bagaimana di wilayah pendudukan Palestina, legitimasi seringkali diperebutkan antara otoritas eksternal dan aktor lokal. Sementara itu, Almassri (2024) menyoroti bahwa bahkan intervensi yang terlihat netral sekalipun, seperti program beasiswa internasional, tetap membawa dampak politik dan identitas yang signifikan bila tidak dikelola dengan perspektif lokal. Turner (2014) juga menegaskan bahwa bantuan internasional ke Palestina kerap menimbulkan kontradiksi karena lebih mencerminkan kepentingan donor daripada kebutuhan rakyat Palestina.

Gaza Bukan Laboratorium Politik

Rencana pembentukan pemerintahan transisi menegaskan kembali dilema lama: apakah Gaza dilihat sebagai entitas politik yang berdaulat, atau sekadar objek eksperimen rekonstruksi internasional? Blair memang pernah menjabat mediator perdamaian Timur Tengah (2007–2015) melalui Quartet on the Middle East. Ia banyak terlibat dalam proyek pembangunan ekonomi Palestina, namun kontribusinya kala itu dinilai terbatas. Financial Times (2015) mencatat bahwa inisiatif Blair lebih bersifat simbolis ketimbang substantif.

Sebagaimana dicatat dalam Journal of Peacebuilding & Development (2022), rekonstruksi pascaperang hanya bisa berhasil bila melibatkan aktor lokal dalam setiap tahap perencanaan. Gaza bukan sekadar wilayah dengan bangunan yang hancur; ia adalah rumah bagi lebih dari dua juta orang yang hidup dalam blokade, keterbatasan, dan trauma panjang. Menjadikan Gaza sekadar “laboratorium” eksperimen politik akan memperdalam luka kolektif.

Jejak Irak yang Membayangi

Sulit mengabaikan catatan kelam Blair dalam invasi Irak. Pada 2003, ia berdiri bersama George W. Bush untuk menggulingkan Saddam Hussein, dengan dalih kepemilikan senjata pemusnah massal yang kemudian terbukti tidak ada. Laporan Chilcot Inquiry (2016) secara eksplisit menyebut bahwa intelijen terkait senjata pemusnah massal dibentangkan dengan kepastian yang tidak pantas; bahwa opsi dialog dan solusi damai belum sepenuhnya dieksplorasi sebelum invasi; dan bahwa perencanaan pasca-invasi sangat lemah, terutama dalam aspek keamanan dan stabilitas sosial. Dengan latar belakang semacam ini, kehadiran Blair dalam skema otoritas transisi di Gaza memunculkan kekhawatiran bahwa sejarah kegagalan intervensi akan terulang.

Dampaknya masih terasa hingga kini: Irak tidak pernah sepenuhnya pulih dari instabilitas, bahkan menjadi lahan subur bagi munculnya kelompok ekstremis. Rekam jejak inilah yang menimbulkan skeptisisme: bagaimana mungkin sosok yang dikaitkan dengan kegagalan besar intervensi Barat dipercaya untuk memimpin masa depan Gaza?

Penelitian Gerges (2021) di Middle East Policy menegaskan bahwa “memori kolektif” perang Irak masih menjadi trauma di dunia Arab. Blair, dengan segala keterlibatannya, kerap dipandang bukan sebagai mediator netral, melainkan sebagai representasi politik intervensi Barat.

Dimensi Geopolitik: AS, Israel, dan Negara Teluk

Keterlibatan Blair juga harus dibaca dalam kerangka geopolitik. Rencana pembentukan Otoritas Transisi Internasional Gaza bukan hanya soal rekonstruksi, tetapi juga strategi untuk menata ulang lanskap politik regional.

Amerika Serikat, di bawah Donald Trump sebelumnya dan dilanjutkan dengan inisiatif pascaperang, ingin mendorong Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”. Konsep ini melibatkan pembangunan ekonomi masif dengan kemungkinan relokasi paksa sebagian warga, sesuatu yang menjadi garis merah bagi banyak pihak.

Bagi Israel, pemerintahan transisi bisa dilihat sebagai jalan untuk mengurangi pengaruh Hamas dan menata ulang keamanan di perbatasan selatan. Dukungan negara Teluk, terutama Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, mencerminkan kepentingan ekonomi sekaligus politik mereka untuk tampil sebagai aktor utama dalam rekonstruksi Gaza.

Namun, sebagaimana dikaji oleh Fakhoury (2021) dalam Third World Quarterly, kasus pengungsi Suriah di Lebanon menunjukkan bahwa ketika otoritas formal dan informal bersaing, muncul fragmentasi pemerintahan yang melemahkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Jika pola serupa terjadi di Gaza, pemerintahan transisi akan sulit memperoleh dukungan lokal, bahkan berpotensi memperdalam konflik politik internal.

Harapan atau Ilusi?

Jika benar terbentuk, Otoritas Transisi Internasional Gaza harus memastikan dirinya tidak menjadi instrumen geopolitik semata. Transparansi mandat, keterlibatan penuh Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah, serta jaminan tidak adanya relokasi paksa warga Gaza harus menjadi fondasi. Tanpa itu, lembaga ini berpotensi hanya menjadi “panggung elite” yang jauh dari realitas rakyat.

Seperti ditegaskan oleh International Peace Institute (2023), efektivitas badan transisi pascaperang sangat ditentukan oleh “legitimasi ganda”: pengakuan internasional dan penerimaan masyarakat lokal. Tanpa kombinasi keduanya, otoritas semacam ini hanya akan menambah daftar panjang kegagalan intervensi di Timur Tengah.

Gaza tidak membutuhkan sekadar janji pembangunan atau proyek ekonomi dari luar. Yang dibutuhkan adalah pemulihan yang berpihak pada rakyatnya, mencakup rekonstruksi infrastruktur, pemulihan psikososial, dan jaminan hak-hak politik. Blair mungkin membawa harapan bagi sebagian pihak, tetapi sejarah mengingatkan kita: transisi yang dipimpin asing sering kali lebih dekat ke ilusi daripada solusi.

Penutup

Penunjukan Tony Blair sebagai pemimpin pemerintahan transisi Gaza menghadirkan dilema besar. Dari sisi pengalaman, Blair memang memiliki kredibilitas sebagai diplomat. Namun dari sisi sejarah, ia membawa beban Irak yang belum terselesaikan. Dari sisi geopolitik, kehadirannya mencerminkan kepentingan Amerika Serikat, Israel, dan negara Teluk, tetapi bukan aspirasi langsung masyarakat Gaza.

Pertanyaan utama masih sama: apakah Gaza akan diperlakukan sebagai subjek yang berhak menentukan nasibnya, atau tetap menjadi objek percobaan politik global? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah otoritas transisi menjadi jembatan menuju perdamaian, atau sekadar babak baru dari sejarah kelam intervensi di Timur Tengah.

Analisis geopolitik terbaru di Gema Nusantara

Disclaimer

Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis yang disusun berdasarkan laporan media internasional dan referensi akademik terbaru. Isi artikel tidak merepresentasikan sikap resmi lembaga, pemerintah, maupun organisasi tertentu. Penulis berupaya menyajikan analisis secara kritis dan berbasis sumber, namun pembaca tetap disarankan untuk menelaah berbagai perspektif lain guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai isu Gaza dan keterlibatan Tony Blair.

Sumber Bacaan

Almassri, A. N. (2024). Rethinking international scholarships as peace interventions in the Palestinian context of conflict. Social Sciences, 13(7), 336. https://doi.org/10.3390/socsci13070336

Chilcot, J., et al. (2016). The Report of the Iraq Inquiry. London: The Stationery Office.

Fakhoury, T. (2021). Refugee return and fragmented governance in the host state: Displaced Syrians in the face of Lebanon’s divided politics. Third World Quarterly, 42(1), 162–180. https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1762485

Financial Times. (2015, June 23). Blair resigns as Middle East envoy. Retrieved from https://www.ft.com/

Gerges, F. A. (2021). The Iraq War and Arab perceptions of Western intervention. Middle East Policy, 28(3), 14-29. https://doi.org/10.1111/mepo.12501

Haddad, T. (2020). Banners, billy clubs and boomerangs: Leveraging and counter-leveraging legitimacy in the Occupied Palestinian Territory. Dalam O. P. Richmond & R. MacGinty (Eds.), Local legitimacy and international peace intervention (pp. 94–115). Edinburgh University Press.

International Peace Institute. (2023). Postwar transitions and the politics of legitimacy in conflict zones. New York: IPI Publications. Retrieved from https://www.ipinst.org

Paris, R., & Sisk, T. D. (2009). The dilemmas of statebuilding: Confronting the contradictions of postwar peace operations. Routledge.

Richmond, O. P. (2014). Failed statebuilding: Intervention, the state, and the dynamics of peace formation. Yale University Press.

Said, S., & Hanieh, A. (2023). Settler colonialism, legitimacy, and Palestinian statehood debates. Third World Quarterly, 44(1), 35–53.

The Times of Israel. (2024, September 12). Tony Blair eyed for role in Gaza transitional authority. Retrieved from https://www.timesofisrael.com

The New Arab. (2024, September 10). Blair to lead Gaza International Transitional Authority? Retrieved from https://english.alaraby.co.uk

Turner, M. (2014). The politics of international aid to the occupied Palestinian territory. Routledge.https://doi.org/10.1057/9781137448750_3

Penulis : Iman Lubis